「Be water, my friend.」あのブルース・リーの言葉は、今も香港の街に息づいている。流れを止めず、形にこだわらず、環境に合わせて変化する。まさに香港MBA留学そのものじゃないか、と僕は思う。

無事にシンガポールに戻りました、Keiです。以前少し触れましたが、僕はシンガポール(NUS) と香港(HKUST) 、両方でMBAを経験しました。シンガポールと香港はどちらもアジアを代表するビジネスハブですが、実際に現地を歩いてみるとまったく“空気”が違う。今回は香港のMBA3校(HKU、HKUST、CUHK)を実際に訪問して感じたリアルな印象をシェアします。僕のモットーは“ChatGPTに負けない、リアルを届けること” です(笑)。データやランキングより、現場の肌感覚で伝えるMBA情報をお届けします。

💡特徴①:女性がとにかく活躍している

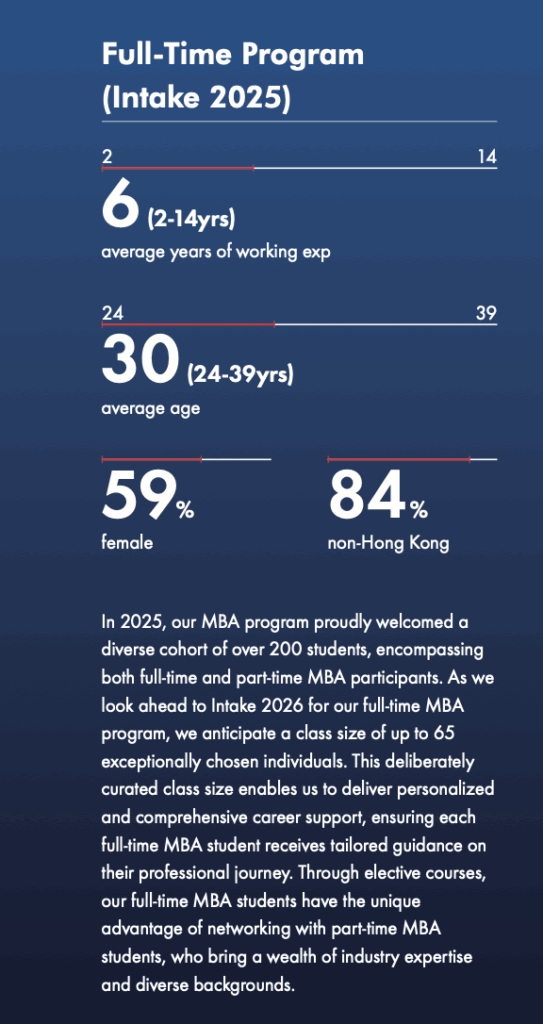

まず一番に香港MBAで驚いたのは、女性の比率。香港の3校いずれも、女性の割合が50 %を超えている!!(ちなみに、僕の母校シンガポール国立大学では、女性の割合は30-35%くらい)キャンパスを歩いていても、リーダーシップを発揮しているのは女性が多い印象。クラスでの発言、プロジェクトの推進、ネットワーキングイベント——どこを見ても“前に出る女性”が目立ちました。

実はこの「MBACareer」の隠れテーマは、「女性の海外挑戦を応援する」こと。だからWebサイトのデザインも、あえて女性のデザイナーさんにお願いしました。挑戦する女性たちの姿は、やっぱりアジアの未来を感じさせます。

💡特徴②:卒業後のキャリアでは香港が比較的 “寛容”

卒業後のキャリア・制度も香港はかなり手厚いです。具体的には、非現地出身の卒業生が、卒業後6か月以内に申請すれば、現地就業を目的として最大24か月間の滞在・就労が認められる制度(IANG) があります。一方、シンガポールではLTVP(Long Term Visit Pass)というビザが1年間だけ発行されますが、働けません。いわゆる「就活用のビザ」で、正社員として働くには企業スポンサーが必要。さらに香港は、7年間継続して居住すれば永住権の申請資格が得られます。シンガポール?そんな優しい制度は…ありません(笑)

ただし——僕の経験上、「制度がある」と「制度が機能している」は別問題。日本にも“有給休暇制度”はありますが、実際に消化してる人はどれくらい?という話。このあたりの“制度の実効性”は、ヘッドハンターとして僕が今後リサーチしていく予定です。

💡特徴③:意外と“地域構成に偏り”がある

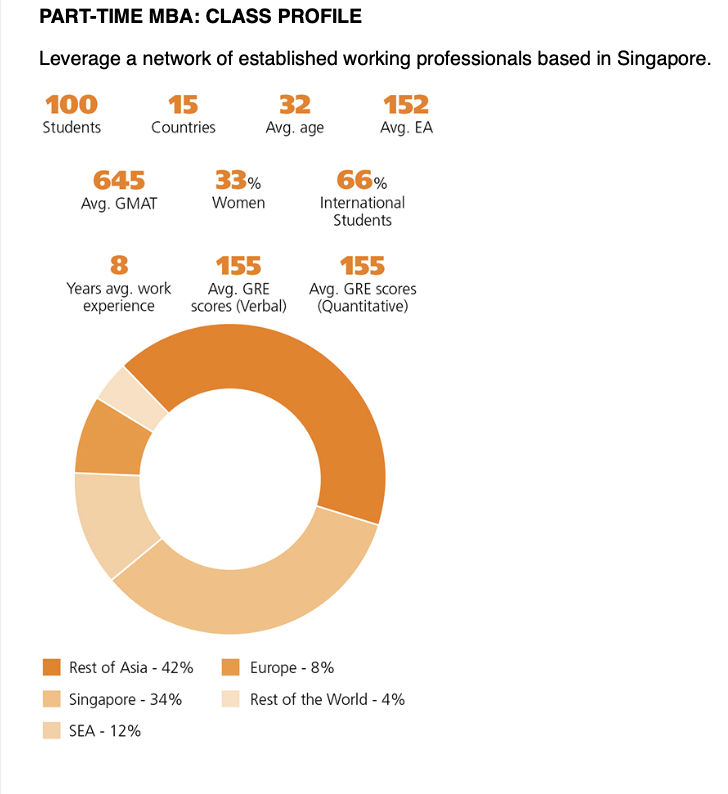

香港MBAは各校とも「インターナショナル比率が高い」とうたっています。データ上も海外学生が多く在籍していますが、実際の構成を見てみると、中国本土出身の学生が比較的多い傾向があります。一方で、シンガポールでは、中国・インド・東南アジア・韓国・日本など、アジア各国からの学生がよりバランス良く集まっている印象です。欧米勢は少なめですが、“アジアの多様性”という観点では、シンガポールMBAが一歩リードしているように感じました。

🧭まとめ:香港MBAは“女性が動かす、未来の街”

香港MBAの魅力や特徴をまとめると

- 女性比率の高さとリーダーシップの存在感

- 卒業後のビザ制度と永住資格などの制度面の優位性

- ただし、実際の国籍構成は地域的に偏りがある

今の香港MBAを一言で表すなら、「女性が主役」。教室でも、ネットワーキングの場でも、前に立っているのは彼女たちだ。その姿勢がキャンパス全体に“勢い”を生み出している。今の香港には新しいリーダーシップが芽吹いている。

そして、個人的に強く感じているのが――

香港の未来にはまだまだ可能性があるということ。金融、テクノロジー、教育が交差し、香港と深圳が連動して動き始めているこのエリア全体が、今まさに“新しいアジアの成長エンジン”になろうとしている。だからこそ、香港MBAで学ぶという選択肢は、単なる学位以上の“挑戦の場所”として大変魅力的だと思う。

👉 次回予告|Vol.21

応募書類は英語スコアだけじゃない

CV(職務経歴書)とエッセイは、いわばあなた自身のドキュメンタリー。数字や肩書きだけじゃなく、どんな挑戦をして、どう成長したか。そして、MBAで何を得て、どんな未来を描いているのか。スコアでは伝わらない“生きたストーリー”をどう言語化できるかが勝負。

コメント